国足扩军时代败北,创耻录,根基腐败需大变。

在雅加达的湿热空气中,凝滞的不仅仅是空气,还有中国球迷的希望。看台上,零星的中国球迷紧紧攥着国旗,无奈地任其垂下。随着终场哨声的响起,比分定格在0-1,这个结果如烙印般深深刺痛了每一个人的心。这是中国国足68年来首次输给印尼队,彻底失去了参加2026年美加墨世界杯的资格。

伊万科维奇自上任以来,一直坚持推行442菱形中场体系,这套战术对单后腰球员的能力要求极高。无论是王上源还是李源一,都无法独自支撑起这个中场屏障。杨泽翔在第41分钟禁区内的鲁莽行为,直接导致了一次失球,暴露了全队在体系性上的脆弱。整场比赛中,尽管国足在控球上占优,但却只有5次射门,进攻如同钝刀割肉,菱形中场的“马奇诺防线”在印尼队的冲击下形同虚设。

更令人费解的是伊万的用人逻辑。部分球员在俱乐部缺乏实战经验,却仍被委以重任。像胡荷韬、杨泽翔这样的边卫在攻防两端都显得吃力。多名球员被反复安排在不熟悉的位置上,导致技术动作变形、决策慌乱。这种理想化的战术与球员能力的错位,使得国足在18强赛中仅取得2胜7负的成绩,共失球20个,结局早已注定。

当18岁的王钰栋拼尽全力至抽筋仍挣扎爬起时,他的远射虽被门将神勇封堵,却成为了全场的亮点。新生代如王钰栋、刘诚宇初显锐气,但舆论却清醒地指出:“即便他们发展顺利,也未必能超越当年的韦世豪、张玉宁。”更令人痛心的是,真正被寄予破局厚望的蒯纪闻却未被招入国家队,而是被放置于全运会赛场。

这背后的深层问题早已浮现。青训教练的稀缺、体教分离让家长不敢让孩子踢球。联赛金元泡沫破裂后,竞争力断崖式下滑。当其他国家的足球联赛吸引着数万观众时,中国足球的根基已经腐烂到了换帅也无法医治的程度。归化政策并未成为解药,非血缘归化球员塞尔吉尼奥的首秀也并不理想,文化隔阂与认同感问题始终难以消除。

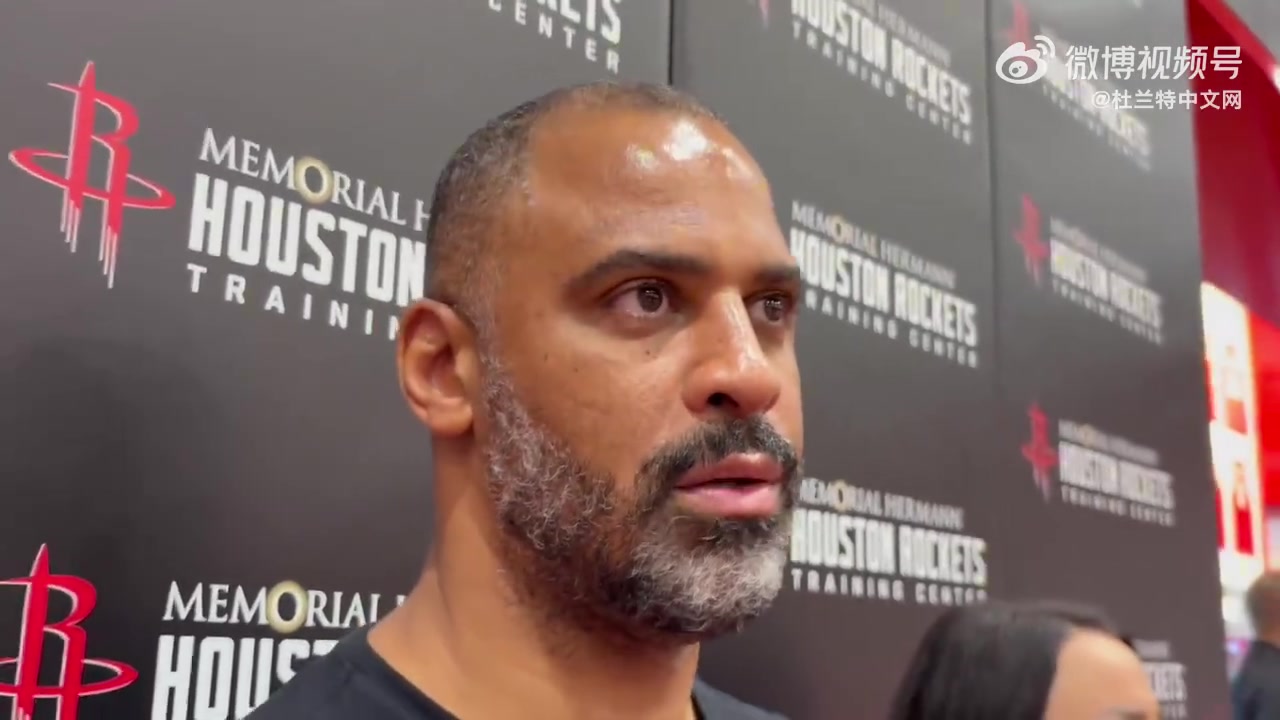

回顾历史,国足在20年的时间内已经更换了14任主帅,从40强赛靠新加坡“救命”到18强赛提前出局。伊万科维奇赛后坦言承担了重大责任,但这位71岁的老帅背负的实际上是中国足球二十年的历史包袱。在急功近利的循环中,足协选帅始终在“球员适配”与“教练名气”之间摇摆。业内人士疾呼,若以球员特点为先,就应选择能扬其所长的务实教练,而非强塞战术体系的“哲学家”。

真正的破局之道在于体系的重建。我们需要从基层抓起,进行产业链式培养,确立统一的技战术风格贯穿各级国字号球队。给予主帅足够的周期去选拔适配的“零部件”。更迫切的是推动球员留洋,让王钰栋、刘诚宇等新星尽快登陆欧洲联赛,哪怕从次级联赛开始。只有这样,才能避免国内足球的沉疴旧疾侵蚀其锋芒。

范志毅的那句“永远不甘心”在网络上刷屏,道出了亿万球迷的复杂心绪。这份不甘是废墟之上的最后火种。当其他国家的校园联赛看台人潮涌动时,当乌兹别克斯坦首次进入世界杯的欢呼声响起时,中国足球的下一个四年不能仅靠不甘心重启。我们需要给青训十年不折腾的时光,让真正懂足球的人深耕体系。只有这样,五星红旗才有可能再次飘扬在世界杯的绿茵场上。毕竟,麻木比失败更接近死亡。